그 샘에 떴던 게 부평초였을 줄이야….

이전에 썼던 글에 에러가 나서 그걸 고치던 중 무심결에 '부평초'가 떠올랐습니다.

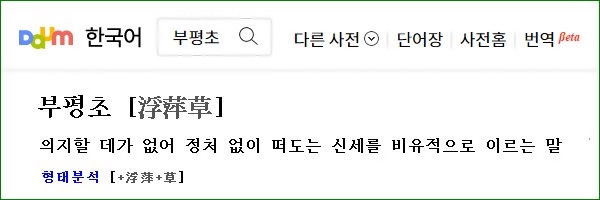

그리하여 게시판마다 그 모두를 다 고친 뒤에 다음에서 '부평초' 때렸지요.

그랬더니 그 뜻이 뜻밖이네요.

여태 제가 생각했던 '부평초'는 '물에 떠다니는 하잘것없는 마른 풀' 정도로 알았는데 그 의미에선 같았지만, 한문 뜻 그중에서도 부평초에서의 '평'자가 제 가슴을 뛰게 합니다.

浮(부) - 10획 - 뜰 부

萍(평) - 12획 - 개구리밥 평, 개구리밥 병, 부평초 평

草(초) - 10획 - 풀 초

~ 하낫둘^ 센넷^^ ~

----------------------------------------------------------------------------------------------

1970년대 초등학교에 막 들어갔을 때만도 그 마을에서 가장 높은 곳에 있는 오두막의 산골짜기에서 살았었습니다.

그 산중에서 산길을 따라 등하교했었거든요.

그러던 어느 날 입학식 때 학교에서 내준 비닐로 싼 명찰이 파손됐었어요.

너무나도 놀라고 겁이 난 저는 단단하고도 영원할(?) 새로운 명찰을 만들기로 했습니다.

그 산중에서도 비록 소량이긴 했어도 바닷가를 오가며 김(해태) 양식을 했었기에 마침 집안엔 그 두께며 잘 찢어지지 않을 골판지(김 가공 후 한 톳 한 톳 담았던 골판지 상자)가 있었습니다.

그 골판지 들 중에서 잘라내도 무방할 허름한 곳을 골라서 학교 갈 때 차고 다녔던 명찰 크기만큼 가위를 대고 네모로 잘라냈지요.

그러고는 옷이 헐었기에 걸레로 썼던 파란색 추리닝에 다시 가위를 대고 잘라낸 골판지 감쌀 만큼 잘라낸 뒤 골판지를 감싸 사방을 바느질로 기웠답니다.

그런 다음 하얀 명주실(김 말릴 때 쓰는 발장을 만드는 데 굵은 명주실이 필요했기에 집안에 많았었음) 가져와서 그 가운데로 제 이름을 한 땀 한 땀 새겼습니다.

그랬는데 그렇게 만든 명찰 탓으로 제 인생에 치명적 사태가 생길 줄이야….

제 이름의 본명이 '류중군'인데 그날 새긴 제 명찰에는 '류중근'으로 '군'자에 획 하나를 빼먹었어요!

그리하여 공식 문서(?)를 제외한 모든 분야에서 제 이름이 '류중근'이 돼버렸네요.

그 시절 초등학교 때 받은 상장(?) 중엔 '류중군'이 아닌 '류중근'도 상당수 있었습니다.

그런 현상은 중고등학교를 거처 오늘날까지도 빈번했었고요.

'어! 이게 아닌데….'

아하!!! 그렇습니다.

그 산중에 우리 오두막 바로 앞으론 작은 개울이 있었거든요.

그 개울엔 미꾸라지며 참게나 장어도 살았답니다.

- 개구리 다리 신우대에 묶고 한쪽 신우대에 올가미 만들어 참게 낚았던 그 시절이 새록새록 하네요 -

그 개울 건너로 20m쯤의 절벽(아버지 어머니께서 더 젊은 시절 신혼 초에 남의 산 개간해서 만든 우리 밭 밑으로 난 긴 절벽 중에서 가파른 부분)이 있고 그 가장 밑으로 작은 샘이 있었습니다.

거기에 샘이 있었지만, 빨래는 개울에서 했고 마실 물이나 밥 짓는 물은 다른 샘에서 옹기 항아리나 양동이로 길어다가 먹었답니다.

그랬기에 그 샘은 제가 땀나게 뛰놀다가 목마르면 주변의 '맹감나무' 잎사귀 중 큰 놈을 골라 떼어내서 동그랗게 말아 물을 떠 마시곤 했었답니다.

그 물이 어찌나 잘 미끄러지는지 뜬 물의 십분의 일도 못 마셨을 겁니다.

그래도 좋았어요.

그 샘엔 소금쟁이가 휙휙 나는 것처럼 떠다니고 또 동그랗고 아주 작아 희한한 물풀이 둥둥 떠 있었는데 인제 보니 그것이 바로 '개구리밥'과의 물풀이었네요.

그러고 보면 저는 그 어렸을 적부터 그토록 심오한 인생 단어 '부평초'와 함께 했던 겁니다.

흐흐흐….

~ 하낫둘^ 센넷^^ ~

'내 마음 오로지' 카테고리의 다른 글

| 한국천문연구원 / 생활천문관의 그 어마어마한 음력 날짜 시작 시점! (0) | 2022.03.12 |

|---|---|

| 지금 해보니까 블로그 바닥의 배경을 투명 처리했더니 오히려 더 낫네! (0) | 2022.03.11 |

| 모기야 안녕? (0) | 2022.03.07 |

| 웹 문서의 포커스 여부를 묻는 자바스크립트 태그 (0) | 2022.03.03 |

| 시프트키 참 웃기다~ (0) | 2022.03.02 |